【恋愛依存をやめたい】苦しい恋から抜け出すための原因と心理解説

恋愛依存をやめたいのにやめられない――そんな思いを抱えて、苦しい恋に悩んでいませんか。相手に合わせすぎて疲れてしまったり、不安から離れられなくなったりする状況は、多くの人が経験するものです。恋愛依存は「依存体質」とも呼ばれ、強い孤独感や自己否定感が背景にあることで、相手に過度に執着してしまう特徴があります。本記事では、恋愛依存の具体的な特徴やなりやすい人の心理、やめたいのにやめられない理由を整理し、その原因と心のしくみをわかりやすく解説します。

目次

- ○ 恋愛依存とは?やめたいのにやめられない理由

- ・恋愛依存の具体的な特徴

- ○ 恋愛依存になりやすい人の特徴

- ○ 恋愛依存の原因になる心理を解説

- ・不安定な愛着スタイルによる恋愛傾向

- ・回避的な愛着スタイルによる恋愛傾向

- ○ 恋愛依存をやめたい人が取るべき考え方

- ○ 恋愛依存をやめたい人によくある質問

- ○ まとめ|恋愛依存からあなたらしい恋愛へ

- ・専門家に相談してみませんか?

- ・お試しカウンセリングの申し込み方法

恋愛依存とは?やめたいのにやめられない理由

恋愛依存とは、恋愛が過度に重要になりすぎ、恋人がいないと生きていけないと感じるような状態を指します。精神医学では「人間関係依存」の一種とされ、恋愛が特定の相手への過剰な執着につながることが特徴です。

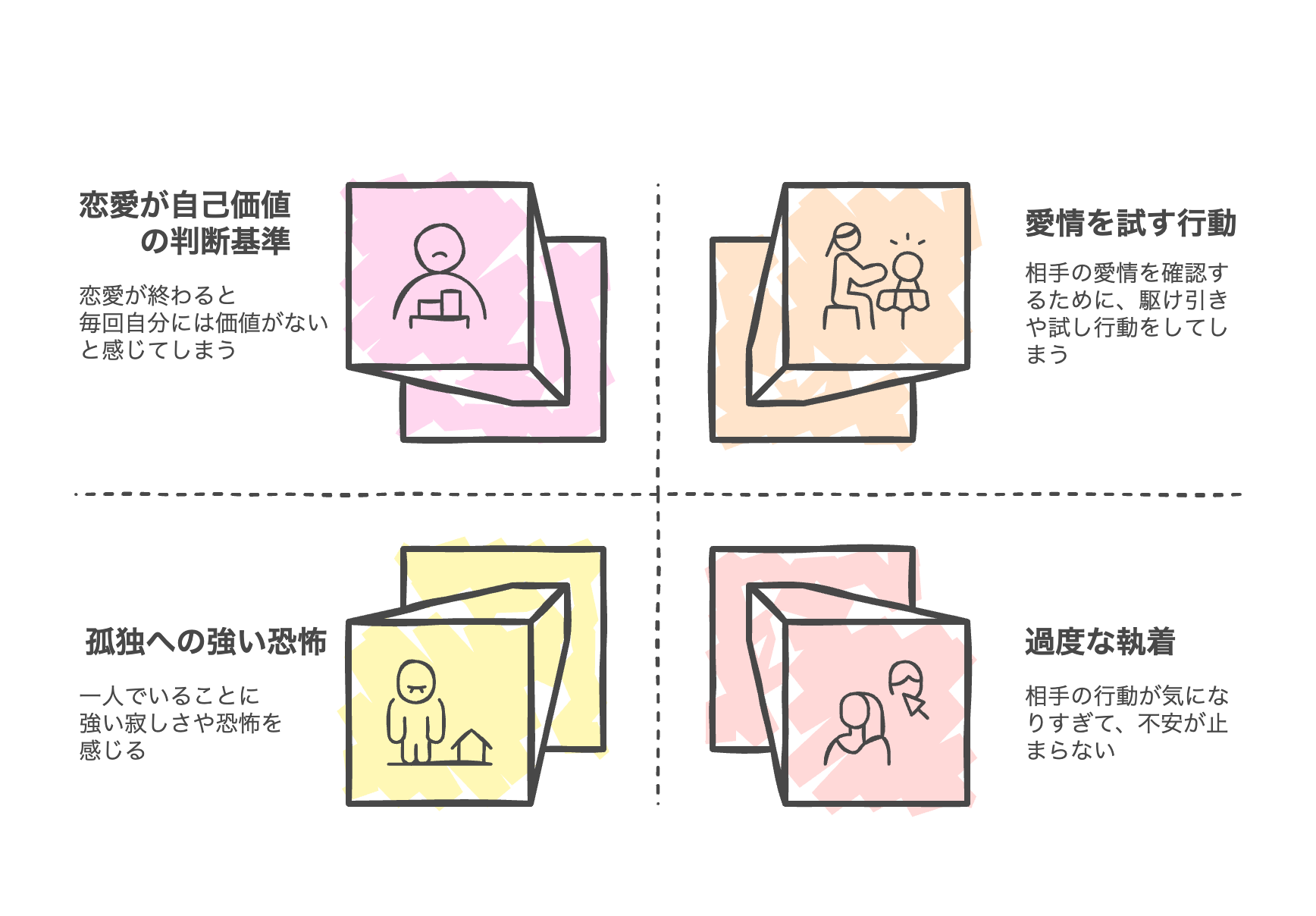

この依存は、恋愛を通じて自分の価値を確認しようとする心理が背景にあります。恋人の存在が自己肯定感の源泉になり、関係が終わると強い喪失感に襲われるため、新しい恋愛をすぐに求めてしまうことが多くなります。

恋愛依存の人は、恋人の機嫌や行動に振り回される傾向があり、相手の感情が自分の幸福を決定するという思考パターンが根付いているのが特徴です。また、恋人に対して過剰な要求をしたり、試し行動を繰り返したりすることもあります。結果として、関係が不安定になりやすく、常に相手の愛情を確かめようとするために衝突が増えることもあります。

このような状態が続くと、恋愛そのものが苦痛になり、精神的な疲弊につながることがあります。長期的に見ると、依存することで自分自身の成長や人間関係の質が損なわれ、最終的には孤独感を深める悪循環に陥ることも少なくありません。

恋愛依存の具体的な特徴

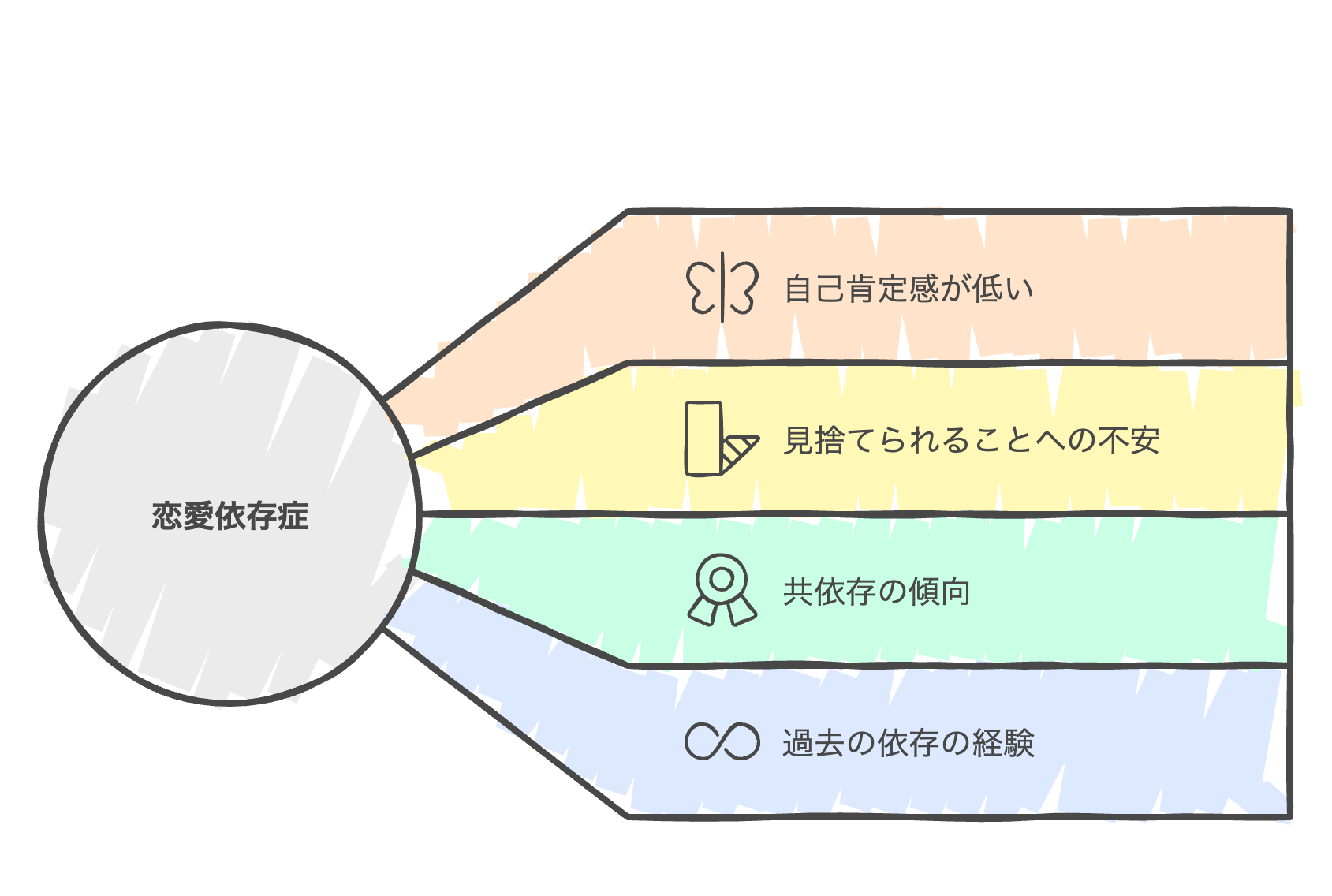

恋愛依存になりやすい人の特徴

恋愛依存になりやすい人には、いくつかの共通する特徴があります。

自己肯定感が低い

「自分は愛される価値がない」と無意識に思っている人ほど、恋愛に依存しやすくなります。幼少期に十分な愛情を受けられなかったり、親からの評価が厳しかったりした経験があると、「自分は努力しないと愛されない」と考えてしまいがちです。そのため、恋愛においても、相手の愛情を得るために過度に尽くしたり、必要以上に相手の期待に応えようとしたりします。

また、恋愛が自己肯定感の唯一の支えとなっている場合、恋人がいないと自分の存在価値が見いだせなくなり、極端に寂しさや不安を感じることがあります。その結果、相手に執着しすぎたり、相手の気持ちを試すような行動を取ったりすることが増え、恋愛が苦しみの原因になってしまうのです。

このような状態が続くと、恋愛が「幸せを感じるもの」ではなく、「心の穴を埋める手段」になってしまい、結果的に相手にも負担をかけることになります。

見捨てられ不安が強い

幼少期の経験から、「愛されなくなるかもしれない」という不安を常に抱えている人は、恋愛関係で過度な不安を感じやすくなります。この不安は、親との関係性の中で「愛されるためには何かしなければならない」「条件付きでしか愛情を得られない」と学習した結果、生まれることが多いです。

例えば、親の機嫌を損ねないように常に気を遣っていたり、愛情を求めても十分に応えてもらえなかった経験があると、「愛はいつかなくなるもの」「見捨てられるかもしれない」と感じやすくなります。そのため、恋愛関係でも常に相手の気持ちを確認し続けたり、些細な言動で「嫌われたのでは?」と極端に心配する傾向が生まれます。

また、この不安が強い人は、無意識のうちに「本当に愛されているのか」を確かめるために試し行動をとることがあります。例えば、相手の愛情を確認するためにわざと距離を取ったり、嫉妬を引き出すような言動をしたりすることもあります。しかし、このような行動はかえって相手を疲れさせ、関係が悪化する原因になりやすいのです。

結果として、恋愛のたびに不安が増し、相手への依存が強まる悪循環に陥ってしまうことがあります。

共依存の傾向がある

自分の幸せを相手に依存し、「相手を支えなければならない」と強く思い込むタイプの人も、恋愛依存になりやすい傾向があります。このような傾向は、幼少期の家庭環境や過去の対人関係の影響を受けて形成されることが多く、特に「相手の機嫌を取ることが愛情の証」と学習してきた人に多く見られます。このタイプの人は、恋人の感情の変化に過敏に反応し、「自分が何かしなければ相手は離れていく」と考えがちです。そのため、相手の要望にすべて応えようとしたり、相手の負担を軽くするために自分を犠牲にすることが習慣化しやすくなります。また、無意識のうちに「自分が相手を支えなければならない」という義務感を抱え、相手の問題をすべて引き受けようとするケースもあります。これがエスカレートすると、相手が依存的な行動を取ることを許容し、自分自身も共依存の関係に陥ってしまうことがあります。このような関係性は、最初はうまく機能しているように見えても、次第に片方だけが負担を抱え込み、精神的に消耗していく悪循環を生みます。結果として、自分の気持ちや欲求を無視することでストレスが蓄積し、最終的には感情が爆発するか、深い無力感に陥ることになります。

過去の恋愛依存の経験がある

一度恋愛依存を経験すると、そのパターンが習慣化しやすくなります。「恋人がいると安心できる」「別れると心が空っぽになる」という体験が繰り返されることで、恋愛依存が慢性化してしまうのです。

恋愛依存の原因になる心理を解説

恋愛依存の背景には、多くの場合、愛着障害が潜んでいます。

愛着障害とは、幼少期の親との関係で十分な安心感や一貫した愛情を得られなかったことが原因で、大人になっても対人関係において過度な不安や依存を抱えやすくなる心理的な状態を指します。幼少期に養育者が適切な愛情やケアを提供しなかった場合、子どもは「自分は愛される価値がない」「人は信じられない」といった否定的な自己概念を形成しやすくなります。この影響は成長してからの対人関係や恋愛にも及び、見捨てられることへの恐怖や、相手に依存しすぎる傾向を生み出すことがあります。特に、恋愛においては、相手に愛されることで自分の存在価値を確認しようとするため、過剰な執着や不安を抱くケースが多く見られます。愛着障害には主に「不安定型愛着スタイル」や「回避型愛着スタイル」などのタイプがあり、それぞれ異なる対人関係の特徴を持っています。

特に、恋愛依存の人には以下の愛着スタイルが見られることが多いと言われています。

不安定な愛着スタイルによる恋愛傾向

「見捨てられること」への恐怖が強く、常に相手の愛情を確認しないと落ち着かないタイプです。このタイプの人は、幼少期に安定した愛情を受けることができなかった経験を持っていることが多く、親の気分や態度が一定しなかったり、愛情表現にムラがあったりすると、「自分は愛されているのだろうか?」という疑念を持ちやすくなります。

例えば、親が忙しく十分に関わってくれなかったり、親の愛情が成果や行動によって左右されていた場合、子どもは無意識のうちに「愛されるためには努力しなければならない」「気を抜いたら見捨てられるかもしれない」という考えを持つようになります。このような思考は大人になってからの恋愛にも影響を与え、相手の愛情を確かめるために、過剰に相手に尽くしたり、試し行動を繰り返したりする傾向を生みます。

また、このタイプの人は、一見すると愛情深くパートナーに献身的に尽くすように見えますが、その根底には「見捨てられたくない」という強い不安があるため、相手の些細な言動にも敏感に反応しがちです。そのため、相手が少しでも冷たく感じられる態度を取ると、「嫌われたのではないか」「愛情がなくなったのではないか」と極端に心配し、必要以上に相手に執着してしまうことがあります。

さらに、恋愛関係において相手が自由に行動しようとすると、不安が高まり「本当に私のことを大切に思っているの?」と繰り返し確認したり、相手が自分以外の人と親しくすることに強い嫉妬を抱いたりすることもあります。このような行動は、最終的には相手の負担になり、関係を悪化させる要因になってしまうことも少なくありません。

回避的な愛着スタイルによる恋愛傾向

逆に、親との関係で十分な愛情を感じられなかったため、「人と深く関わること自体が怖い」と感じるタイプです。この場合、表面的には恋愛を避ける傾向がありますが、心の奥では強い愛情への渇望を抱えていることが多いです。

このタイプの人は、幼少期に親との間に安定した信頼関係を築けなかったことが原因で、他者と深い関係を持つことに不安を覚えます。例えば、幼少期に親が感情的に不安定だったり、十分に関わってくれなかったりした場合、「人は信用できない」「親密な関係は傷つくものだ」という信念が形成されることがあります。

そのため、大人になってからも恋愛に対して無意識に警戒心を持ち、相手との距離を一定に保とうとする傾向があります。自分から距離を取ることで傷つくリスクを減らそうとする一方で、内心では強く愛情を求めているため、相手が離れそうになると急に不安を感じ、矛盾した行動を取ることがあります。

また、恋愛が深まるにつれて、無意識のうちに相手を遠ざける言動をしてしまうこともあります。例えば、相手が愛情を示しても素直に受け入れられず、「本当に自分のことを好きなのか?」と疑ったり、関係が順調に進んでいるのに急に連絡を絶ったりすることがあります。これは、自分が傷つくことを防ぐための防衛本能によるものですが、結果的に恋愛関係が長続きしにくくなる要因になります。

このような回避型の愛着スタイルを持つ人は、表面的には恋愛に興味がないように振る舞うことがありますが、実際には心の奥で愛されることを強く求めています。しかし、親密な関係に入ると不安や恐れが強まり、無意識のうちに相手を遠ざけてしまうという矛盾を抱えているのです。

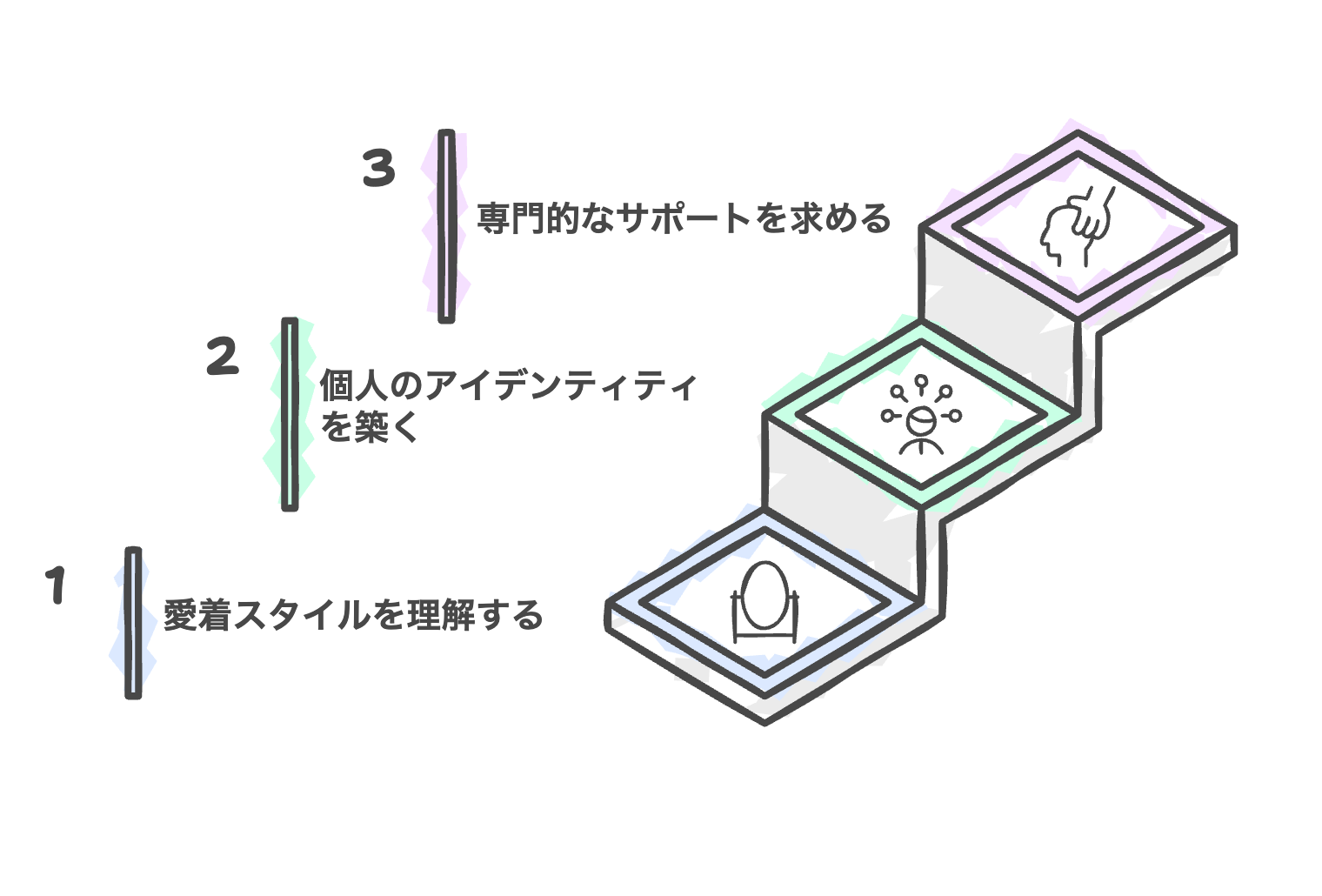

恋愛依存をやめたい人が取るべき考え方

恋愛依存を克服するためには、単に「恋愛をやめる」「距離をとる」といった表面的な対処だけでは不十分です。根本的な原因である愛着の問題を解決することが重要です。

① 自分の愛着スタイルを理解する

まずは、自分がどのような愛着の傾向を持っているのかを知ることが大切です。愛着スタイルは、幼少期の養育環境や親との関係によって形成され、その後の人間関係や恋愛パターンに大きく影響を与えます。愛着スタイルを理解することで、自分が無意識のうちに繰り返している恋愛の傾向やパターンが「なぜ起こるのか」を客観的に分析できるようになります。

例えば、不安型愛着スタイルの人は、相手の気持ちを過剰に気にしてしまい、愛情を確かめるために試し行動を取る傾向があります。一方で、回避型愛着スタイルの人は、親密な関係に対して無意識の抵抗を感じ、相手との距離を保とうとすることが多いです。このように、自分の愛着の傾向を理解することで、恋愛で繰り返しているパターンがどこから来ているのかを把握し、必要に応じて新しい対処法を身につけることができます。

また、愛着スタイルを知ることは、自己理解を深めるだけでなく、より健全な恋愛関係を築くための第一歩にもなります。自分の愛着の傾向を把握し、それに基づいた改善策を取ることで、恋愛依存から抜け出し、相手と対等で安定した関係を築くことが可能になります。

② 恋愛以外の「自分の軸」を作る

恋愛がアイデンティティのすべてになってしまうと、どうしても依存が生まれます。恋人との関係がうまくいかないと、自分の価値を見失い、情緒が不安定になることもあります。そのため、趣味や仕事、友人関係など、恋愛以外の「心の拠り所」を増やすことが重要です。

例えば、自分の好きなことや情熱を注げる活動を見つけることで、恋愛以外の場面でも充実感を得ることができます。また、仕事に目標を持ったり、キャリアの成長に意識を向けることで、自分自身の価値を恋愛以外の部分で確立できるようになります。さらに、友人や家族との関係を深めることで、恋愛以外にも安心感や支えとなる人間関係を築くことができます。

このように、恋愛だけに頼らず多様な生きがいを持つことで、恋愛への過度な依存を防ぎ、精神的に自立した状態を目指すことができます。結果として、恋愛関係もより健全でバランスの取れたものになり、互いに依存しすぎず、安心して付き合うことができるようになります。

③ 専門的なサポートを受ける

愛着障害の影響は根深いため、一人で克服しようとすると難しい場合があります。カウンセリングや心理療法を通じて、自分の感情を整理し、安全な人間関係を築く方法を学ぶことが有効です。カウンセリングでは、恋愛に対する依存の背景にある心理的な要因を探り、健全な関係を築くための具体的なアプローチを学ぶことができます。また、客観的な視点から自分のパターンを見つめ直すことで、恋愛に対する不安を減らし、より安定した心の状態を目指すことが可能になります。

恋愛依存をやめたい人によくある質問

恋愛依存に関する悩みや疑問は多くの人が抱えています。ここでは、よくある質問とその回答をご紹介します。

Q1 恋愛依存と普通の恋愛の違いは何ですか?

A . 恋愛依存と普通の恋愛の大きな違いは、恋愛が人生においてどれほどの比重を占めるか、またその恋愛がどのような心理状態をもたらすかにあります。

普通の恋愛では、恋人がいることは人生の一部であり、仕事や趣味、友人関係などのバランスの中で恋愛を楽しむことができます。一方で、恋愛依存の場合、恋人の存在が自分のアイデンティティや自己価値の中心になり、相手に過剰に執着したり、関係がうまくいかないと極端に不安定になったりします。

また、普通の恋愛では相手との適切な距離感を保ちながら、互いに成長していくことができます。しかし、恋愛依存の場合、相手に依存しすぎたり、試し行動を繰り返したりすることで、関係が不安定になりやすくなります。最終的に、普通の恋愛は心の充足感や安心感をもたらしますが、恋愛依存はむしろストレスや不安を増大させるという違いがあります。

Q2 恋愛依存は克服できますか?

A . はい、恋愛依存は克服できます。まずは自分の恋愛パターンを理解し、愛着の問題と向き合うことが重要です。カウンセリングや心理療法を活用することで、依存の根本的な原因を解消し、より健康的な恋愛関係を築くことが可能になります。

Q3 どのような人が恋愛依存になりやすいですか?

A . 自己肯定感が低い人、見捨てられ不安が強い人、過去にトラウマを抱えている人などが恋愛依存になりやすい傾向があります。また、愛着障害の影響で「愛されるために尽くさなければならない」「相手がいないと自分には価値がない」と考えてしまう人も、依存しやすい特徴を持っています。

Q4 恋愛依存の人はどのように相手と接すればいいですか?

A . まずは「自分が恋愛に何を求めているのか」を客観的に分析することが大切です。相手に依存しすぎるのではなく、自分の気持ちを大切にし、相手と対等な関係を築く努力をしましょう。また、相手に対して過度な愛情確認を求めるのではなく、適切な距離感を保つことが健全な恋愛につながります。

Q5 恋愛依存を克服するために今すぐできることは?

A . 恋愛以外に夢中になれることを見つけることが大切です。趣味や仕事、友人関係を充実させることで、「恋愛だけが自分のすべて」という考えから抜け出すことができます。また、日記をつけたり、感情を記録することで、自分の恋愛パターンを客観的に振り返ることも有効です。

Q6 カウンセリングを受けるとどんな効果がありますか?

A . カウンセリングでは、自分の恋愛のクセや依存の原因を深掘りし、より健全な人間関係を築くための方法を学ぶことができます。また、専門家のアドバイスを受けることで、恋愛に対する視野が広がり、依存しない心のあり方を身につけることができます。

まとめ|恋愛依存からあなたらしい恋愛へ

ここまでお読みいただきありがとうございました。いかがでしたか?

恋愛に悩み、心が苦しくなることは誰にでもあります。特に恋愛依存の状態にあると、自分では気づかないうちに心が疲れ、恋愛そのものが苦痛になってしまうこともあるでしょう。でも、それは決して「あなたが悪いから」ではありません。これまでの経験や環境が影響し、無意識のうちに身についた考え方や行動のパターンが、今の恋愛に影響を与えているだけなのです。

このブログを通じて、恋愛依存がただの性格の問題ではなく、過去の愛着形成や心理的な背景と深く結びついていることをお伝えしました。自分を責めるのではなく、「なぜこうなってしまうのか」を知ることで、少しずつ気持ちが軽くなっていくかもしれません。

恋愛依存を克服することは決して不可能ではありません。 自分の気持ちと向き合い、少しずつ行動を変えていけば、より穏やかで安心できる恋愛を築いていくことができます。大切なのは、あなた自身が「変わりたい」と思い、最初の一歩を踏み出すことです。

焦る必要はありません。一人で抱え込む必要もありません。もし「どうしたらいいか分からない」「一人では難しい」と感じるなら、専門家のサポートを受けることも一つの選択肢です。

あなたの未来は、あなた自身が選ぶことができます。どうか、自分を大切にするための一歩を踏み出してみてください。

専門家に相談してみませんか?

「恋愛依存から抜け出したい」「もっと穏やかに恋愛ができるようになりたい」と思っていても、自分一人で抱え込んでいると、苦しさが増してしまうこともあります。

そんな時は専門家に相談してみるということを検討してみてください。

当カウンセリングルームでは、恋愛依存に悩む方のために、「お試しカウンセリング」をご用意しています。

このセッションでは、

あなたの恋愛依存の根本にあるものは何か?

どのようにすれば、自分らしい恋愛ができるか?

を一緒に探りながら、あなたに合った対処法を見つけていきます。

お試しカウンセリングの申し込み方法

お試しカウンセリングは、気軽にお申し込みいただけます。

以下のお申込みボタンから予約フォームにアクセスし、必要事項をご記入ください。

初めての方でもリラックスしてご相談いただけるよう、温かくサポートいたします。

恋愛依存の渦中にいて苦しい時、「自分はダメだ」「変われるわけがない」と思ってしまうこともあるかもしれません。

でも、あなたのお悩みの裏には「本当は何を求めているのか?」という大切なメッセージが隠れています。

自分を責めるのではなく、まずは「自分を知る」ことから始めてみませんか?

その一歩が、穏やかで安心できる恋愛につながっていくはずです。

心が軽くなるその瞬間を、ぜひ体験してみてください。

投稿者プロフィール

-

私自身も、かつて愛着障害で苦しんだ過去があります。

「満たされたい一心で無理をしてしまう」

「人の顔色を常に気にして、本当の自分を押し殺してしまう」

そんな日々を過ごす中で、いつの間にか自分のこころの声を簡単に無視できるようになっていました。

その結果、パニック障害からうつ病となり、3年間引きこもり生活を余儀なくされました。

「同じような悩みを持っている方に、私のように時間を費やしてほしくない」そんな想いで取り組んでおります。

最新の投稿

- 2025年11月25日ブログ【察してちゃんの私】その深層心理と今日からできる対処法

- 2025年7月25日ブログ職場になじめないのはなぜ?人間関係がつらい人の「本当の理由」と対処法

- 2025年7月4日ブログ熱しやすく冷めやすい恋愛の裏側にある深層心理と対処法

- 2025年6月27日ブログ【こだわりが強くて生きづらい】大人に多い愛着障害と発達障害の違いとは