【白黒思考をやめたい】極端な思考に振り回されない5つの方法

「また極端に考えてしまった…」と自己嫌悪になったり、気づいたら白か黒かの2択でしか物事を見られずに苦しくなる。そんなことはありませんか?

「全部ダメ」「どうせ私なんて」「あの人は最低」──そんなふうに、思考の幅が極端になってしまう背景には、実は心の深いところにある“不安”や“孤独感”が関係していることもあります。

このブログでは、「白黒思考をやめたい」と感じているあなたへ、極端な思考に振り回されずに過ごすためのヒントや対処法を、わかりやすくお伝えしていきます。

きっとあなたの中にも、「本当はもっとラクに考えられるようになりたい」という気持ちがあるはずです。このブログがその第一歩になれば嬉しいです。

目次

- ○ 白黒思考とは?

- ○ 白黒思考|5つの特徴

- ○ 白黒思考の心理的背景

- ○ 白黒思考を放置するとどうなる?

- ○ 白黒思考をやめる5つの方法

- ○ 白黒思考で苦しんでいる悩み|私ならこう向き合います

- ○ 白黒思考に悩む人からよくある質問

- ○ まとめ|もっとラクな考え方で生きていくために

- ・専門家に相談してみませんか?

- ・お試しカウンセリングの申し込み方法

白黒思考とは?

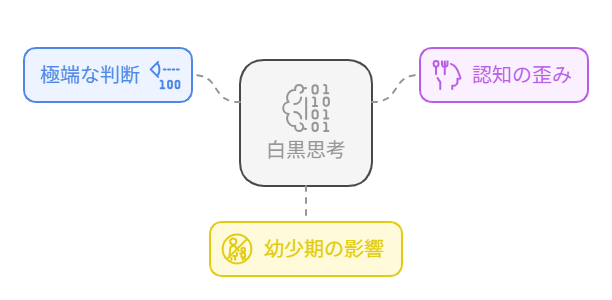

白黒思考とは、「0か100」「正解か不正解」「成功か失敗」といった極端な二択で物事を判断してしまう思考のパターンのこと。認知のゆがみの一種で、「全か無か思考」とも呼ばれています。

たとえば

ひとつの失敗で「もうダメだ」と思ってしまう

少しでも欠点があると「この人は無理」と感じる

誰かに褒められないと「嫌われた」と感じる

このようにグレーゾーンや曖昧さを受け入れるのが苦手で、判断が極端になってしまうのが白黒思考の特徴です。

たとえば、幼少期に「正しさ」や「良い子」であることを強く求められてきた人は、その影響で白黒思考という考え方を身につけやすくなる傾向があります。

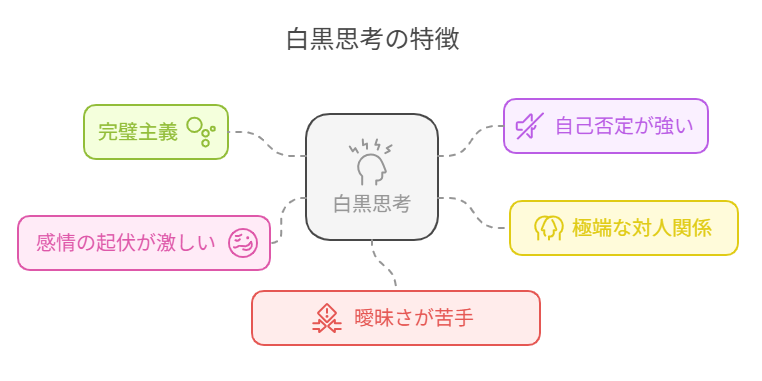

白黒思考|5つの特徴

特徴① 完璧主義的になりやすい

少しでもうまくいかないと「全部ダメ」と思い込み、自信を失いやすくなります。たとえば、仕事で小さなミスをしただけで「私は向いていない」と感じたり、日常の家事や育児でも少し抜けがあるだけで「私はダメな母親だ」と自分を責めてしまうなど、ひとつの出来事が全体を否定する判断につながりがちです。

特徴② 自己否定が強くなりがち

他人に比べて自分は劣っていると感じやすく、失敗に対して強い自己嫌悪を抱きます。たとえば、誰かがうまくできているのを見ると「自分は全然ダメだ」と決めつけてしまったり、人からの評価を過剰に気にして落ち込んでしまうことがあります。

特徴③ 対人関係で「好き or 嫌い」が極端

相手のちょっとした言動で「この人は無理」と感じたり、逆に依存的になったりします。たとえば、少しでも批判されたと感じると「もう関わりたくない」と一線を引いてしまったり、逆にやさしくされると「この人しかいない」とすべてを委ねたくなるなど、関係性が安定しづらくなります。

特徴④ 感情の起伏が激しい

良い・悪いの判断が強すぎて、感情の波も大きく、あとで疲れ果ててしまうことが多くなります。たとえば、「うまくいった!」と嬉しかった数時間後に、些細なことで「やっぱりダメかも…」と一気に落ち込むなど、感情の浮き沈みが激しく日常生活に支障をきたすこともあります。

特徴⑤ 曖昧さや中間を受け入れるのが苦手

物事に対して「少しだけOK」や「まあまあでいい」と思えず、白か黒かを常に求めてしまいます。たとえば、人からの返事が曖昧だと「嫌われた」と極端に解釈したり、自分の意見が揺れることに強い不安を感じてしまうことがあります。

これらはすべて、「安心できる中間」がない世界で生きてきたことの表れかもしれません。

また、「極端な思考」が続くと、自分も周囲も疲れてしまい、人間関係がこじれやすくなる傾向があります。

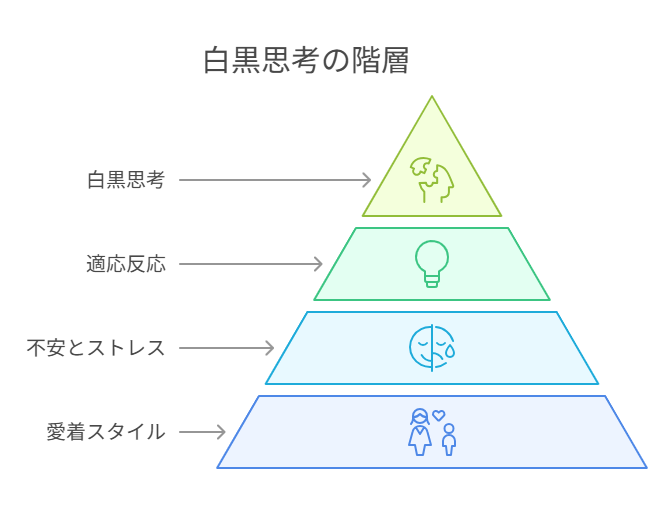

白黒思考の心理的背景

白黒思考の奥には、「見捨てられる不安」や「否定される怖さ」が隠れていることが多いです。そしてそのような不安の背景には、愛着のかたちに揺らぎや傷つきがある可能性があります。この状態は、臨床的には「愛着障害」と呼ばれることがあります。愛着障害とは、子どもが安心して人に頼る経験や、自分の気持ちを受け止めてもらう体験がうまく築けなかった場合に、その後の対人関係や自己評価に影響が出る状態を指します。

よく誤解されがちですが、「愛着障害=親の愛情不足」とは限りません。たとえ親が愛していたとしても、

不安定な養育態度(過干渉と無関心の繰り返し)

子どもの感情を否定する言動が多い

親自身が不安定で感情の起伏が激しい

といった関わりの中で、子どもが“安全基地”としてのつながりを感じられなかった場合、「安心できない」「人に頼れない」こころの土台が形成されてしまうことがあります。

このような土台があると、大人になってからも「人の気持ちは読めないもの」「ミスしたら見放される」といった不安を抱きやすくなり、曖昧な状況や中間の感情に強いストレスを感じるようになります。そしてそのストレスを避けるために、「白か黒か」といった極端な判断で物事を整理しようとする──これが白黒思考のしくみの一つです。

つまり白黒思考とは、心を守ろうとする“適応的な反応”だったのです。

また、愛着障害に限らず、家庭内での緊張や不安が慢性的だった人(いわゆるアダルトチルドレン)も、同様に白黒思考に陥りやすい傾向があります。

たとえば

「親の顔色を常にうかがっていた」

「家庭で本音を出すことができなかった」

といった体験があると、「正解でいないとダメ」「失敗=すべて終わり」といった思考が深く根づくのです。

ですが、これらの思考は身を守るために身につけた“こころのクセ”であり、変えていくこともできます。

まずは、自分がどうしてそう感じてしまうのかに気づくことが、変化の第一歩になるのです。

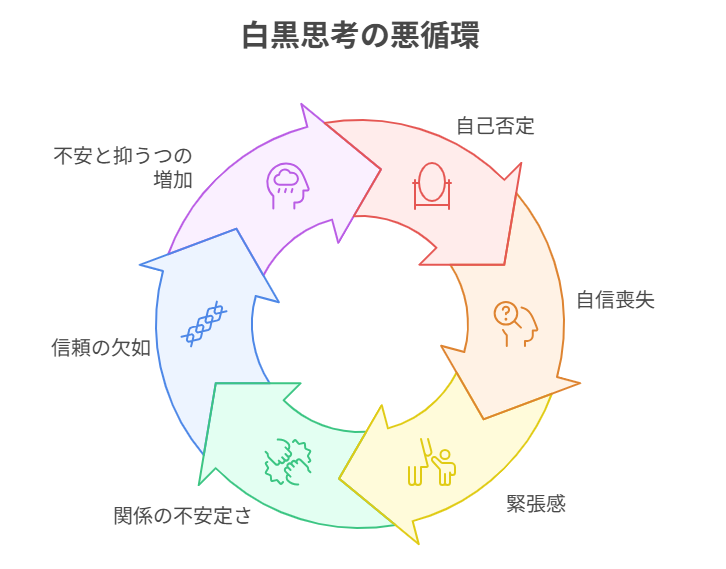

白黒思考を放置するとどうなる?

「白か黒か」でしか物事をとらえられない状態が続くと、心と人間関係の両方に深刻な影響が出てくることがあります。

まず、自分自身への負担が非常に大きくなります。完璧であるかゼロであるかという極端な基準は、日常的に自己否定を引き起こし、「自信が持てない」「いつも緊張している」「ちょっとしたことで心が折れる」といった状態に繋がります。

また、人間関係でも支障が生じやすくなります。相手を「良い人」「悪い人」と断定的に見てしまうため、関係性が安定せず、信頼関係を築くのが難しくなります。恋愛・仕事・家族との関係でも、ちょっとしたすれ違いから大きなトラブルに発展してしまうことも。

さらに、白黒思考は不安障害やうつ症状を強める要因にもなりえます。思考が極端であるほど、「うまくいかなかったら終わり」というプレッシャーが高まり、挑戦できない・動けないという悪循環に陥ってしまいます。

今のうちに気づけたなら、それはとても大切なサインです。

「このままでは疲れてしまうかも」と感じているあなたにこそ、変わるチャンスがあります。

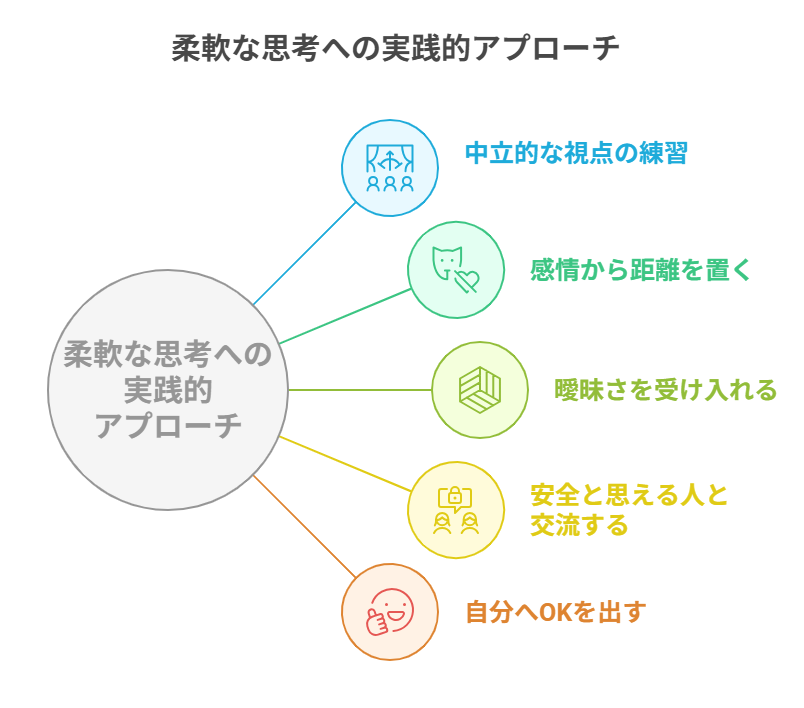

白黒思考をやめる5つの方法

白黒思考は“こころを守るクセ”として身につけたものとはいえ、それが日常や人間関係を苦しくしているのなら、少しずつ見直していくことが大切です。ここでは、極端な思考から離れ、自分にとって心地よい「中間」を見つけるための5つの方法をご紹介します。

1. 「どちらでもない視点」を練習する

たとえば「失敗した=ダメ」ではなく、「うまくいかないこともあるし、次はこうしてみよう」といった“グレーな言葉”を意識して使ってみましょう。初めは違和感があっても、言葉の選び方が思考の幅を広げてくれます。

2. 感情と少し距離をとる習慣を持つ

白黒思考の背景には強い感情が絡んでいることが多いため、「私は今、こう感じているんだな」と自分を観察する姿勢が役立ちます。ノートに書き出す、気持ちを言葉にするだけでも“距離”が生まれます。

3. 曖昧なことを許す小さな経験を積む

あえて「決めきらない」「判断を保留する」といった選択をしてみましょう。たとえば、今日は予定を決めずに過ごす、お店のメニューを直感で選ぶ…など、曖昧さに慣れる練習になります。

4. 安心できる人とのやりとりを増やす

極端な思考は、緊張感のある人間関係の中で強まります。安心して話せる相手と過ごすことで、「失敗しても大丈夫」「矛盾しても関係は壊れない」という感覚を少しずつ実感できるようになります。

5. 「少しでもOK」を自分に許してあげる

「うまくできなかったけど、ちょっとは前進した」など、自分の中のグレーゾーンに意識的に目を向けてみましょう。100点じゃなくてもいい、という感覚が思考の幅を広げる第一歩になります。

どれも、すぐに完璧にできる必要はありません。少しずつ、自分のペースでで取り組んでいくことで、思考の柔軟性は必ず育っていきます。

白黒思考で苦しんでいる悩み|私ならこう向き合います

ネットでこんなお悩みを目にしました。

「上司の一言で『嫌われた』と思って落ち込み、ミスを引きずって仕事に集中できません。白黒思考だとわかっていてもやめられません。」

この方は、「たった一言」で全体の評価が決まってしまうような感覚に苦しんでいるのかもしれません。

きっと日々、緊張感を持って頑張っているからこそ、否定されたように感じた時のショックがとても大きく感じられるのでしょう。

もしこの方が私のカウンセリングに来られたとしたら、まずは「上司にどう思われたか」よりも、「その一言を聞いた時、どんな気持ちが湧いたか」に丁寧に耳を傾けます。

「怖かった」「責められた気がした」「もうダメだと思った」──そうした感情にふれながら、「それはいつから感じているものなのか?」「他にもそう感じる場面はあるか?」と対話を重ねていきます。

多くの場合、その感情の根っこには「評価されないと居場所がない」「完璧でいなければ認められない」といった深い思い込みがあります。

そして、それは本人の性格ではなく、過去の経験や関係性の中で身につけた“心の守り方”であることが多いのです。

そこに気づくことができたとき、はじめて「白黒だけで判断しなくてもいいかもしれない」という選択肢が心に浮かびます。

自分を責める代わりに、「不安だったんだね」と気持ちに寄り添う。

その積み重ねが、白黒思考にゆらぎを許す第一歩になります。

もしこの方が望むのが、「もっとラクに仕事がしたい」「自分らしく働きたい」という未来であれば、そのゴールに向けて、一緒に思考と感情のバランスを整えていくサポートをしていきます。

白黒思考に悩む人からよくある質問

Q1. 白黒思考って性格のせいですか?

いいえ、性格ではありません。多くの場合、子どもの頃の人間関係や家庭環境の中で「失敗=ダメな自分」と学んでしまったことが影響しています。愛着のかたちに不安があると、「評価されないと存在価値がない」と思いやすくなり、それが極端な思考につながるのです。

Q2. グレーな考え方をしてもうまくいかないときはどうしたら?

「中間でいい」と思おうとしてもうまくいかないとき、それは心の深い部分がまだ“安全”を感じていないのかもしれません。愛着障害の背景を持つ人は、「あいまい=不安定」と感じやすく、安心を育てていくプロセスが必要です。急がず、少しずつ取り組んでいきましょう。

Q3. 極端な考えを人に指摘されるとイラっとします。

その感情、とても自然な反応です。白黒思考は、自分を守るための思考のクセ。そこをいきなり否定されると、「自分自身を否定された」と感じてしまうことがあります。愛着の安心感が十分でないと、「違う価値観」に対して強く反応してしまうのです。

Q4. 曖昧なままだと落ち着きません。それって変ですか?

いいえ、変ではありません。むしろ愛着スタイルに由来する“安心の土台”がぐらついている場合、曖昧さは大きな不安を引き起こします。「わからないまま」に少しずつ慣れていくことは、心のトレーニングにもなります。

Q5. 一人でできるか不安です…

一人で頑張ろうとする姿勢そのものが、すでにあなたの優しさと責任感の表れです。でも、白黒思考の根っこにある心のクセは、誰かと一緒に見つめることでやっと緩んでいくもの。もし「話すだけでもいいかな」と思えたら、専門家に頼る選択肢も考えてみてくださいね。

まとめ|もっとラクな考え方で生きていくために

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。いかがでしたか?

白黒思考に悩むあなたは、これまでとても頑張ってこられたのだと思います。

「正しくあろう」「失敗しないように」と努力してきたことは、あなたの誠実さや責任感の証でもあります。

でも、少しだけそのがんばりを手放してもいい──そんなふうに思えるようになるだけでも、心はぐっとラクになります。

このブログでは、「白黒思考とは何か?」という基礎から始まり、その特徴や背景、放置した場合のリスク、そして日常で実践できる5つの対処法までをお伝えしてきました。また、実際に悩んでいる方の声に寄り添いながら、愛着障害との関係や思考のクセとしての理解についてもご紹介しました。

あなたがこれを読まれて、「完璧じゃなくてもいい」「どちらでもない選択肢があってもいい」と思える小さなきっかけになっていたら嬉しいです。

専門家に相談してみませんか?

白黒思考の背景には、長い時間をかけて身についた“思考のクセ”や“安心の土台の揺らぎ”があることも多く、

心がしんどい

モヤモヤしていて整理できない

誰かに話したいけれど、どう話せばいいかわからない

そんな状態のときは、専門家との対話がヒントになることもあります。

当カウンセリングルームでは、白黒思考や極端な思考に悩む方のために、「お試しカウンセリング」をご用意しています。

このセッションでは、

あなたの白黒思考の背景にある心のクセや不安とは何か?

どのようにすれば、もっと柔らかく、自分らしい思考で過ごせるようになるか?

を一緒に探りながら、あなたに合った対処法や方向性を見つけていきます。

初めての方でもリラックスしてお話しいただけるよう、丁寧にサポートいたします。

お試しカウンセリングの申し込み方法

お試しカウンセリングは、お申込みは簡単です。

以下のお申込みボタンから予約フォームにアクセスし、必要事項をご記入ください。

初めての方でもリラックスしてご相談いただけるよう、準備をしてお待ちしております。

ここまで読んでくださったあなたの「変わりたい」「少しでもラクになりたい」という気持ちに、心からのエールを送ります。

白黒思考に悩みながらも、自分のこころと丁寧に向き合おうとしているその姿勢は、すでに変化のはじまりです。

あなたが「ちょっとだけラクに」なれる日が、これから少しずつでも増えていきますように。

その小さな一歩一歩が、あなたらしい、やさしくてあたたかな毎日へとつながっていくことを願っています。

投稿者プロフィール

-

私自身も、かつて愛着障害で苦しんだ過去があります。

「満たされたい一心で無理をしてしまう」

「人の顔色を常に気にして、本当の自分を押し殺してしまう」

そんな日々を過ごす中で、いつの間にか自分のこころの声を簡単に無視できるようになっていました。

その結果、パニック障害からうつ病となり、3年間引きこもり生活を余儀なくされました。

「同じような悩みを持っている方に、私のように時間を費やしてほしくない」そんな想いで取り組んでおります。

最新の投稿

- 2025年11月25日ブログ【察してちゃんの私】その深層心理と今日からできる対処法

- 2025年7月25日ブログ職場になじめないのはなぜ?人間関係がつらい人の「本当の理由」と対処法

- 2025年7月4日ブログ熱しやすく冷めやすい恋愛の裏側にある深層心理と対処法

- 2025年6月27日ブログ【こだわりが強くて生きづらい】大人に多い愛着障害と発達障害の違いとは